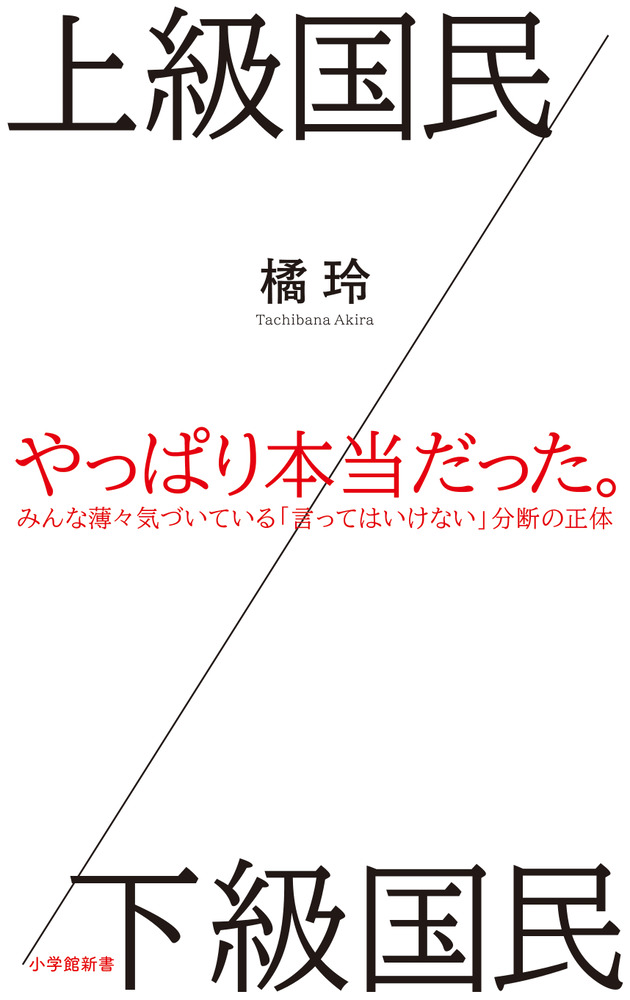

上級国民とは。

2019年に池袋で交通事故を起こした高齢運転手。

ネットで、「元高級官僚で、上級国民だから罰せられないのではないか」という憶測が起こった。

本書では、このようなネット上の憶測(国民が「上級国民」と「下級国民」に分けられているのではないか。)をはじめとする

現代社会での社会の格差・差別・分断について考察している。

本書の内容。

次のような属性による分断が解説されている。

・世代間の分断(団塊世代・団塊ジュニア世代・その他)

・正社員・非正規社員の分断。

・男性・女性の分断。

・男性の「モテ・非モテ」の分断。

など。

「学歴のない若者は就職できない。」「モテない男性は苦労している。」「年収の低い男は結婚できない。」

このように、当たり前だが多くの人が興味を持たず、そして救いのない話を積極的に取り上げている。

悲観的な話が多く、解決法を特に提示しないスタイル。

「先天的な能力によって、現代の複雑化した社会をうまく生き抜けず、不幸になってしまう。」という感じの物語をたくさん挙げているので、バッドエンドのミステリーを読んでいるような悲壮感がある。

本書をリアルな小説を読むような感覚で、怖いもの見たさ欲を満たすために読む という読者もいて良いと思う。そんな感想を持った。

世界に目を向けて、次のようなテーマも解説される。

・米国での人種差別。

・南イタリアと北イタリアの分断。

・「リバタニア」と「ドメスティックス」の分断。

・「エニウェア族」と「サムウェア族」。

リベラルな社会

「リベラルな社会の能力主義」「リベラルの理想は究極の自己責任」という章が印象的だった。

リベラルの理想は、「生まれてきたことは選べないとしても、ものごころついて以降は、すべてのひとが自分の人生を自由に選択できるようにするべきだ」すなわち「自己実現できる社会」こそが素晴らしいというものです。現代社会では、この主張を否定したり反論したりすることはできなくなりました。

このリベラルの価値観を著者は「よろこばしい」と評価するいっぽう、負の側面もあると指摘する。

リベラルな社会の負の側面は、自己実現と自己責任がコインの裏表であることと、自由が共同体を解体することです。

このような社会では、能力による差別が正当化される。

「本人の意思(やる気)で格差が生じるのは当然だ」「努力は正当に評価され、社会的な地位や経済的なゆたかさに反映されるべきだ」ということになります。これが「能力主義」(メリトクラシー)であり、リベラルな社会の本質です。

また、人間関係の管理が面倒になるという。

リベラルな社会は個人の多様性を最大限認めますから、マイノリティ(少数派)でも快適に暮らすことができる反面、人間関係の管理がものすごく面倒になります。前近代的な身分制社会なら、相手の身分(所属する共同体)を知るだけでどのように振る舞えばいいかがわかりましたが、自由な社会では外見や衣装だけでは相手がどんな人間かを判断できないため、ちょっとした言葉遣いがやっかいな紛争を引き起こしかねません。

現代では人間関係の管理にも、より個々人の「能力」が問われてくるようになったということなのだろう。

ほかにも、著者は「知能の生まれながらの違い」がこれまで言ってはいけないタブーであったとして、この論点を詳しく述べている。

感想

世界はリベラル化しており、人によっては生きづらくなっていっている。

現在は生きる自由度が増え、知識社会になった。

いっぽう、生きるために頭脳を使うようになっており生きてゆく難易度が高くなっている。

動物的な原始的知能で生きられる世界から遠くなってきている。

自分の感想としては、とはいうものの現代は食事、衛生など生活環境は昔よりも良くなっており、昔よりも今のほうが生きやすいのは確かであろう。

本書を読み終わった後は、社会の現状把握ができたと思って前向きに生きていけば良いのではないか。このように思った。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a849c23.b4518340.1a849c24.8f806737/?me_id=1213310&item_id=19711305&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3548%2F9784098253548.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3548%2F9784098253548.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

コメント