高校時代の読書体験

高校で『羅生門』を読んだときの感想は、ただ「暗くていやな話だ」というものだった。

物語の筋は単純である。京都の門(羅城門)の下に死体が積み重ねられ、老婆がその髪を抜いている。そこへ一人の下人が現れ、はじめは正義感を見せるが、結局は老婆の着物を剥ぎ取り、夜の闇へ消えてしまう。救いのない結末であり、不潔な描写は不快であり、当時の私には「正義の下人が悪に堕ちる話」としか理解できなかった。

さて、年月を経て改めて読み直すと、そこに見える風景は違っていた。大人になって墓や法事にかかわるようになった経験により、少しは作品を読む眼が変わったように思う。

生者中心の社会

『羅生門』では、死体が京の玄関口である門前に放置されている。これは決して突飛な設定ではない。死者を弔うことは重い負担であり、庶民にはとても難しかった。現代においてさえ、墓を維持するには寺への寄付や墓地の手入れが欠かせない。それらは一人でできるわけではない。みんなで草を抜き、石を掃除し、山を削って土地を整え、親戚や地域の共同体で管理する。戦後になって急激に整備された大理石の墓も、せいぜいここ数十年のものにすぎない。それ以前は土葬や穴埋めが一般的で、都市では死体を河原に運んで放置するのが日常だった。

戦後、石の墓が普及し、死者は社会的に位置づけられるようになった。しかし現代は少子高齢化と過疎化の影響で墓じまいが進み、ロッカー式納骨堂や合同墓へと移行しつつある。結局、死者は自分で動けず、生者の都合で扱われるのである。

『羅生門』の老婆は死体の髪を抜き鬘を作ろうとし、下人は老婆の着物を奪う。死者は完全に「モノ」と化し、生者の生活のために利用される。ここに「生者中心の社会」の構造がある。人は死んだ瞬間に尊厳を失い、生きている者にとっての「処理すべき対象」となる。私も、病床で長らく動けなかった親族が亡くなった途端に、相続や家の整理が一気に進む光景を目にしたことがある。死者はその時点で「存在」から「処理」に変わる。羅生門の死体の山は、この冷酷な現実を象徴している。

「仕方がない」の論理と現代社会

もう一つ気づかされるのは、私たちが「ものの来歴や行き先」に無関心であることだ。蛇を干して魚だと偽って売る女、死体から髪を抜く老婆、追い剥ぎをする下人。彼らはみな「仕方がない」と言い訳をする。食べ物が蛇であろうと魚であろうと大差はないし、カツラが死体の髪からできているなど誰も意識しない。

現代においてもこれは同じである。21世紀のグローバルな問題を考えてみよう。発展途上国でのコーヒー農園での低賃金労働やファストファッションの搾取構造、環境破壊。問題だと知りながら、私たちは「安いから」「必要だから」と受け入れてしまう。

老婆の素朴な理屈は、現代社会では「経済合理性」「効率化」「グローバル競争」といった言葉でより強力に理論化されているにすぎない。つまり『羅生門』は「個人の悪」を描くのではなく、「社会に組み込まれた悪」を描いているとも言える。

動物と人間の本能

物語には動物の比喩も効果的に使われている。蟋蟀(キリギリス)は冬を前に死を待つ虫であり、老婆の老いと終末を暗示している。カラスは死体を啄みに来る鳥であり、死者を利用して生き延びる下人の姿そのものだ。

老婆の仕草は猿が虱を取るように喩えられ、人間の行為が動物の本能に還元される。下人が老婆を押し倒す姿は、まるで肉食鳥が獲物に襲いかかるかのようだ。

芥川は人間を理性的存在としてではなく、「生きるために奪う動物」として描いている。

現代性を帯びた語り

語り口の現代性も忘れがたい。

「作者はさっき…と書いた」とナレーターが突然顔を出す。下人の感情を「sentimentalisme」とフランス語で表す。舞台は「京」であるはずなのに「京都」と表記される。

こうした仕掛けは物語を過去の説話に閉じ込めず、現代に引き寄せている。そして結末は「下人の行方は誰も知らない」。ここには「歴史に吸い込まれていく個人の儚さ」と「それでも必死に生きる切実さ」とが同時に込められている。

下人の行方と歴史の視線

下人は自分の行方を知っている。しかし歴史はそれを「誰も知らない」と突き放す。個人にとっては全世界を揺るがす決断も、社会にとっては無数の人間の一つにすぎず、やがて忘れられる。

現代社会でも同じである。貧困や搾取は統計で処理され、「何万人が低賃金で働いている」と数値で表現される。しかしその一人ひとりにとっては生死を分ける重大事であり、人生のすべてを揺るがす問題なのだ。

私は社会人として働く中で、この構造を痛感した。誰かが退職する時、本人にとっては人生を左右する重大な決断である。しかし組織に残る側にとっては「退職者の○○さんの行方は誰も知らない」で済んでしまう。

『羅生門』の下人の姿と重なって見える。

なぜ羅城門なのか

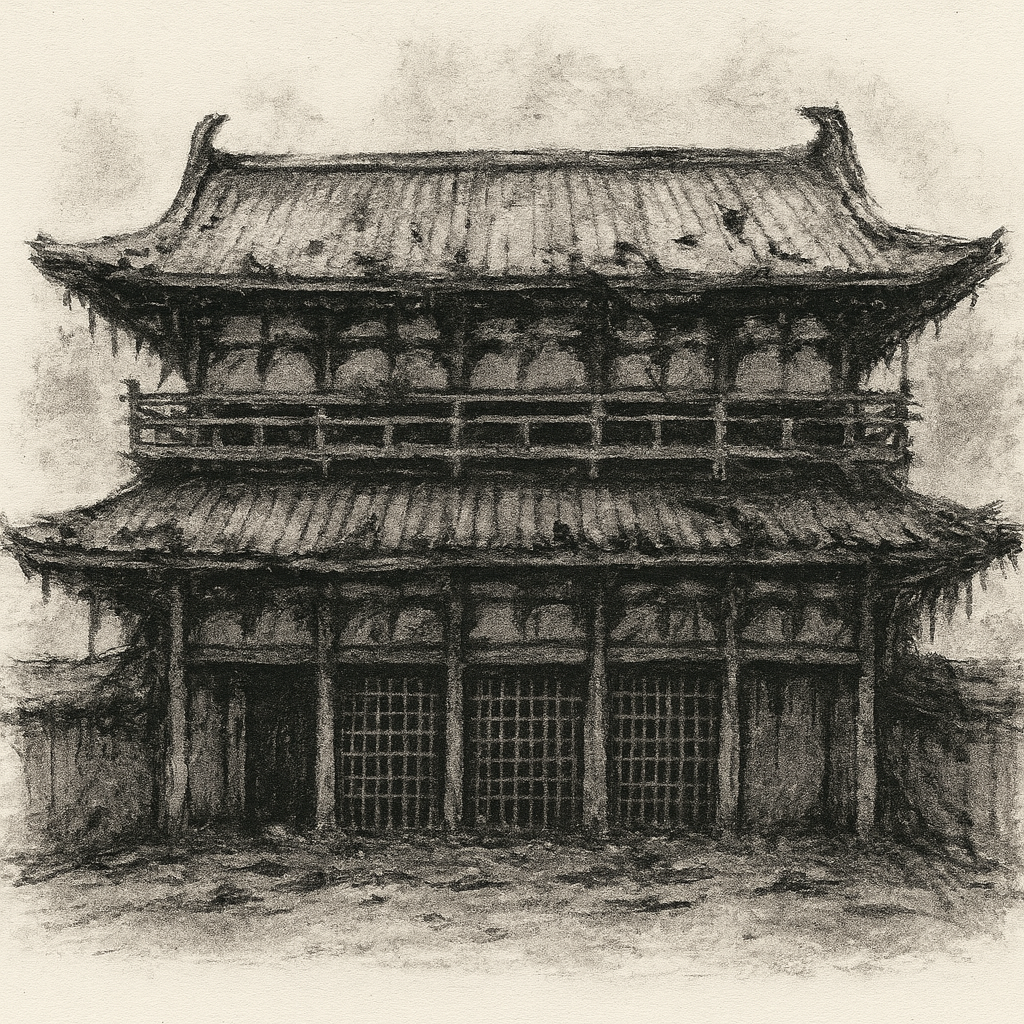

舞台が羅城門であることにも必然性がある。

河原や寺の廃墟では同じ効果は生まれなかっただろう。河原なら「人間は自然に還る」という不変性が強調され、救済的な響きすら帯びてしまう。寺の廃墟なら信仰の衰えが強調されたかもしれない。

しかし羅城門は都の象徴的建築であり、その繁栄と荒廃が人々に広く知られていた。だからこそ寓話的な力を持ちえたのだ。かつての豪壮な正門が死体置き場に転落する。人間の生が死に転じるように、文明の象徴もまた廃墟となる。

「きらきら生きる人間」から「死体」へ、「豪華な羅城門」から「暗がりの廃墟」へ。この対比が物語を成立させている。

芥川と下人の対照

対比と言えば、作者の芥川龍之介は、文学史に名を刻み、百年後の私たちに読み返され続けている。

歴史に埋没する無名の庶民と、文学によって残る作家。この落差もまた、『羅生門』が提示する逆説だろう。

一人ひとりは主人公である

下人は名前すら与えられず、最後には歴史に吸い込まれていった。だが下人の一瞬は、彼にとって全世界だった。

私たち一人ひとりも同じである。

社会から見れば取るに足らない数の一つでも、自分の人生においては唯一無二の主人公であり、必死に考え、選び、行動していくのである。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a849c23.b4518340.1a849c24.8f806737/?me_id=1213310&item_id=10097485&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5018%2F9784101025018_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント