小学生のころに、家の本棚に『こころ』があり、手にとった。当時は、夏目漱石「坊っちゃん」を読んだ後だった。軽快に行動する主人公に惹かれていた。

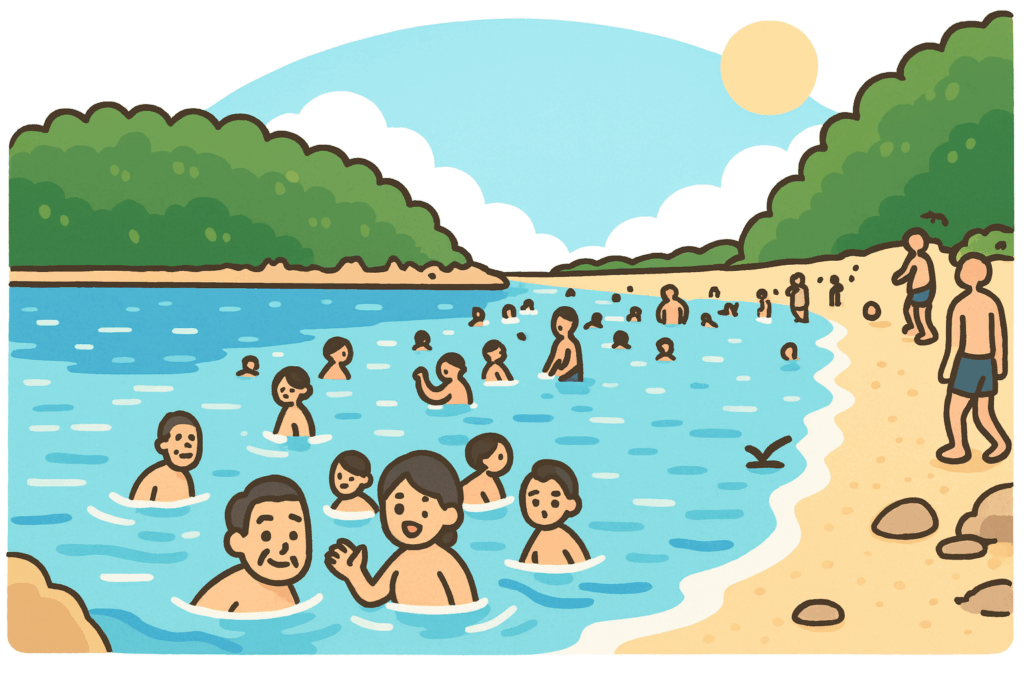

「こころ」では、冒頭に海水浴の場面が出てくる。これは運動や行楽の話なのかと思って読み始めた記憶がある。しかしすぐに海水浴の場面は終了となり、難しい会話と、大人の人生の内面の話ばかりになってしまった。子ども心には退屈となり、第一部の途中で読むのをやめた。

次に読んだのは、十年近くたった高校生のときであった。確か、国語の教科書には第三部の「先生と遺書」の部分だけが一部載っていたと思う。その他の部分は、文庫本を買って各自読んでおくようにという授業だった。わざわざ教科書に載っていない部分を生徒個人に買わせて全文を読ませていたのである。自分は、それほど価値のある作品なのだろうかと思ったので、いちおう最初から最後まで通して読んでみた。そのときの感想を正直に言えば、最後は自殺で終わるし、全体に暗く気持ち悪い作品だと思った。そして、授業の印象は「エゴイスト」「向上心のない馬鹿」「頸動脈で血しぶき」というキーワードが残り、あまり好きではなかった。

その頃思っていたのは、漱石には『坊っちゃん』や『吾輩は猫である』といった軽妙で楽しい作品があるのに、なぜわざわざこんな重苦しい小説を教材にしなくても良いのに、ということであった。

作品の中身よりも「こんな長い手紙がどうやって封筒に収まるのか?」といったことを気にしていた。

それから年月が経ち、再び『こころ』を読み返した。理由は単純で、この小説は青空文庫のランキングでも常に上位に入っている人気作品であるから、正直、アクセスが期待できるかなと思ったからである。

再読してみると、作品の核にある「エゴイズム(利己主義・自己本位・個人主義)」という主題が、冒頭の海水浴の場面に現れる「西洋人」の配置を強く照らし出していることに気づいた。あの「西洋人」は、単なる風景ではなく、「私」の郷里にいる父や兄の価値観と対照をなし、同時に「先生」「K」「私」それぞれの理想を投影する偶像=鏡として置かれているように見えたのである。

登場人物をこの鏡に照らして整理すれば、西洋人は個人主義の象徴、父と兄は共同体を重んじる生の象徴、そのはざまで揺れているのが「私」「先生」「K」である、という読みが成り立つ。

そしてこの共同体と自由主義の緊張は、形を変えながらいまも世界各地で、さらには「西洋」自身の内部でも続いている。本稿の後半では、この構図を21世紀の私たちの現実に引き寄せて考えてみたい。

あらすじ

『こころ』の物語は大きく三つの部分に分かれている。主人公は帝国大学の学生である「私」であり、彼がすでに亡くなった「先生」を回想するという形をとっている。

第一部は鎌倉での出会いから始まる。夏の海水浴場で「私」は偶然「先生」と出会う。先生は毎月墓地に足を運ぶ人物で、その孤独な姿に「私」は強く惹かれる。「私」は先生を訪ね、親しく交流するようになる。

第二部では「私」が大学を卒業し、病気の父を見舞うため郷里に戻る。兄や母とともに過ごす日々の中で、父の死期が迫っていく緊張感が描かれる。この間にも「私」は先生と手紙をやりとりし、先生の内面に触れていく。

第三部は作品全体の核心であり、先生から「私」に送られてきた長大な手紙が丸ごと収められている。手紙の中で先生は、若い頃に親友Kと同じ女性を好きになったこと、その結果としてKを裏切る形になり、Kの死に責任を感じ続けていることを告白する。そして乃木将軍の殉死に触発されるように、自らも死を選ぶ決意を打ち明ける。物語はこの手紙の終わりとともに閉じられ、「私」の感想やその後の行動は一切描かれないまま幕を下ろす。

エゴイズムと個人主義と共同体

高校時代に『こころ』を読んだとき、私は単純に友情を裏切って恋愛を取った利己主義の話だと思っていた。先生はKを出し抜いて静を妻にした。友情よりも恋愛を優先した。それゆえに彼は「エゴイスト」である。そういう説明を受け入れて、私は「では本当は、「お嬢さん」を、Kに譲ればよかったのだろうか?またはKと自分とを「お嬢さん」の前にならべて、「どっちを選びますか?」とでも聞けばよかったのだろうか?変なところで罪悪感を感じる人物だな。」と考えた。

いわば、「食卓に出てきたケーキを独り占めせず、半分友達にあげるのが道徳的に正しい」というような、素朴な道徳劇のように理解していたように思う。

そして、違和感があった。「お嬢さん」をKに「譲る」ことなどできるだろうか? 人をモノのように扱うその発想こそ不自然である。静は誰の所有物でもないはずだ。いま読み直すと、この違和感は決して偶然ではなかったとわかる。

作中には「私は兄に向かって、自分の使っているイゴイストという言葉の意味がよく解るかと聞き返してやりたかった」というくだりがある。この台詞は兄に対する反発であると同時に、読者に向けられた問いかけとしても読めるだろう。ここで問題となっている「エゴイズム」とは、単なるわがままや利己的行為ではなく、共同体から離れて個人として生きようとする自我の問題だからである。

『こころ』にはいくつもの共同体が描かれている。「私」の場合は、郷里や父母、兄との関係がある。先生にも郷里と叔父がいる。Kは実の両親と養父母、そして姉という関係に縛られている。さらには国家という共同体も顔を出す。明治天皇の死や乃木大将の殉死はその象徴である。こうした共同体は人に居場所を与える一方で、裏切りや失望の契機ともなり得る。先生は叔父による裏切りを経験し、共同体から切り離された孤独を背負っている。Kは家族からの重い期待に押しつぶされ、自ら命を絶つことになる。つまり共同体は人を支えると同時に、人を追い詰める存在でもあるのだ。

先生やKが口にする「精神的に向上心のないやつは馬鹿だ」という言葉は、現代風に言えば能力主義や自己啓発のスローガンに近い。伝統や共同体を超えて自分の力で上昇すべきだという個人主義的理念である。しかし作品においてそれは現実にはならず、むしろ人を苦しめる空疎な呪文のように響いている。Kはその理念に身を委ねながら破綻し、先生は個として生きる道を求めながら孤立の果てに自死へと向かう。ここに示されているのは、近代的な自由主義的個人主義と、家族や郷里、国家といった共同体主義との間に引き裂かれる人間の姿である。

『こころ』は単なる三角関係の物語ではない。友情を裏切ったか否かという道徳的な物語でもない。むしろ近代日本が直面した「自我と共同体」の断絶を鋭く描き出した作品である。現代社会においても、個人の自由を求めることと共同体に支えられることとのバランスは大きな問題であり続けている。『こころ』はすでに百年以上前に、この普遍的なテーマを問いかけていたのである。

「西洋」の配置

『こころ』には、西洋的な要素がいくつも散りばめられている。冒頭に現れるのは、海水浴場で目にする西洋人である。彼には名前も台詞も与えられず、ただ遠景のように描かれるだけだが、その異質な存在感は鮮烈である。当時の日本社会において「西洋人」は、近代化の象徴であり、同時に異邦人としての違和感をまとった存在であった。彼が作中に無言のまま登場することは、すでに日本社会の中に「西洋」が不可避に入り込み、しかしまだ消化しきれずに漂っていることを示している。

次に「墓参り」の場面がある。先生は毎月、墓地に詣でる。墓地は共同体の終着点であり、死者を迎え入れる最も日本的な空間であるはずだが、そこに並ぶのは西洋人の墓である。西洋人の墓の描写は、奇妙に映る。なぜ日本の墓ではなく、西洋人の墓なのか。そこには「異邦人の死」への共感と、共同体から疎外された自らの境遇を重ね合わせる契機がある。つまり先生にとって西洋人の墓は、故郷や血縁と切り離された死の象徴であり、自らの孤独な死を先取りする装置として機能しているのである。

さらに先生の生活空間としての「食卓」も、西洋化された雰囲気を帯びて描かれる。明治期において西洋式の食卓は近代化と文明開化の象徴であった。そこで供される料理や器は、単なる嗜好ではなく、生活様式そのものの変化を意味している。先生の食卓が西洋風であることは、彼がもはや伝統的な日本の共同体にどっぷり浸かっている人間ではなく、近代的個人として生きようとする姿を反映している。それは文明開化の果実であると同時に、共同体との距離を象徴するものである。しかし置かれているのは箸や茶碗であり、完全に自らの共同体から抜け切れない状態を象徴するかのようである。

そして「椎茸」の場面が印象的である。「私には椎茸と先生を結び付けて考えるのが変であった。」と記される。椎茸は当時、和風の食材としてもっとも日常的なもののひとつであった。それと先生を結びつけることが違和感として語られるのは、先生の生活が日本的な日常から切り離され、西洋風の感覚に傾いていることを示している。椎茸を口にする先生の姿が「妙にそぐわない」と感じられるのは、彼が西洋的な空気をまとった異質な存在だからである。つまり先生の人となりそのものが、日常的な日本の食文化と調和しない形で描かれているのだ。

このように見ていくと、『こころ』における「西洋」は、直接的に声を発することなく、沈黙のうちに空気を変えていく存在として機能している。西洋人の墓、西洋式の食卓、そして椎茸との不調和。それらはいずれも、先生が日本的共同体から遊離し、孤独な個人として生きざるを得ないことを視覚的に示す仕掛けである。西洋は作品の背景にさりげなく配置されながら、先生という人物を規定し、物語全体に漂う不調和と孤独の気配を強めているのである。

共同体との関係

『こころ』には共同体との多様な関係が描かれている。まず示されるのは、共同体が人間を窮屈に縛るという側面である。結婚や就職、財産をめぐる争いは、共同体が個人に干渉してくる典型的な例である。先生は叔父の策略によって財産を奪われ、共同体に裏切られる経験をもつ。Kは養家との関係において嘘を重ね、結果的に実の両親や養父母とも決別してしまう。共同体は保護を与えると同時に、しばしば人を追い詰めるのである。

中盤での斥候長の子供のエピソードも、そのことを示している。子供が先生を「勝手に家に入り込んだ者」と誤解する場面だ。先生は叔父さんと呼ばれ、五銭を渡して場を収めるが、この場面は「誤解」がいかに人と共同体の関係を歪めるかを教えている。深読みすれば、先生自身もまた、かつて叔父を誤解していたのではないか、という問いが浮かび上がる。つまり共同体の内部では信頼と不信が交錯し、疑念が常につきまとうのである。

しかし共同体は決して悪だけではない。たとえば「私」の卒業論文の描写からわかるように、「私」は、帝国大学の教授からは、何百人といる学生たちの一人としか評価されないような、凡庸な学生に過ぎない。しかしそんな「私」を、父は、卒業証書を床の間に飾るほど誇らしく受け止めてくれる。ここには共同体がもつ肯定的な力が描かれている。平凡な存在であっても、共同体の眼差しによってかけがえのない存在に変わるのである。

このように共同体には両義性があるが、『こころ』の登場人物たちはいずれも共同体と決別していく。Kは養家への嘘をきっかけに、血縁も含めてすべての関係を失ってしまう。先生は叔父との軋轢を経て郷里を捨て、孤独の道を歩む。「私」もまた父の死に目に立ち会うことを放棄し、共同体から逸脱する行動をとる。もっとも「私」の場合はその結末が描かれず、余韻のままに残されている。

そして最後に浮かび上がるのは、国家という共同体である。明治天皇の崩御の報は、父の臨終の場面と重ねて描かれる。個人の死と国家の死が重ね合わされることで、「どんな考えを持とうとも、国家という共同体からは逃れられない」という構図が示されている。乃木将軍の殉死に呼応するかのように、先生は自ら命を絶つ。国家的な死が個人の死と響き合い、逃げ場のない共同体の力を象徴するのである。

この場面では、共同体的な生き方をした「私」の父と、個人主義に生きようとした「先生」が、明治天皇の崩御にあたって同時に反応を示す。そのようすが、まるで「父」と「先生」を比較対照するかのように交互に描かれる。国家という最大の共同体からは、誰も自由になれないという宿命を提示しているかのようである。個人は家族や郷里といった小さな共同体から距離を取ることはできても、国家の重圧からは逃れることができない。そして、「先生」の死は、そのことを最も苛烈な形で示しているのである。

「私」は「先生」のようになっていったのか

共同体に属し、その指示に従っていれば安心なのだろうか?そう単純にはいえない。ときには自立した個人として、自分で考え判断することが必要になる。漱石の時代には予見できなかったが、歴史の中ではそのことが皮肉なかたちで証明されてしまった。

冒頭に「私はその人の記憶を呼び起すごとに、すぐ『先生』といいたくなる」とあるように、「私」は先生を特別な存在として呼び続ける。また、「どうもどこかで見た事のある顔のように思われてならなかった。」「どこかで先生を見たように思うけれども、どうしても思い出せないといった。」などという描写が続く。

この呼び方には敬意だけでなく、未来の自分を先生に重ねる無意識が読み取れる。つまり「私」の行く末が「先生」である、というタイムループ的な構図である。この小説がしばしば「同性愛的」な読みをされるほど、「私」は先生の思想や生き方に強く惹かれていく。ただし「私は男としてどうしてもあなたに満足を与えられない人間なのです」という言葉は、Kとの関係を「私」に重ね合わせ、「誰かの友人になる資格がない」という自己否定を示すものであり、必ずしも性的な意味合いを持つわけではないと読むのが適切であると思う。

一方で、「私」の兄は「人は自分のもっている才能をできるだけ働かせなくっちゃ嘘だ」と語る。「嘘だ」とは当時のニュアンスでは「誠実でない」という意味であるようだが、要するに「能力を活かし社会に役立つことが人間の務めだ」という考え方である。この「私」の兄は、「ある職を帯びて遠い九州にいた。これは万一の事がある場合でなければ、容易に父母の顔を見る自由の利きかない男であった。」と描写されており、官憲や軍、あるいは重要な産業に関係していたかもしれず、当時の国家の秩序に組み込まれ、承認を得ていたのかもしれない。

では、その後の「私」はどうなったのだろうか?作中には描かれていないが、歴史の流れを踏まえて推測してみたい。漱石が小説を書いた1914年当時は、高等教育を受けても就職の場が乏しく、知識人が先生のように孤立する現象があった。だが昭和に入り、戦時体制のもとで労働力や知識人は総動員され、余剰のインテリは軍需産業や国家組織に吸収されていったという。もし「私」が時代に従って生きたなら、「先生」のようにニートとして孤立するのではなく、むしろ兄と同じく「才能を役立てる」側に組み込まれていった可能性が高い。

しかしそれは同時に戦争への加担を意味した。先生が「高等遊民」として孤立したのは、ある意味で「無害な無力」だったが、「私」が兄のような道を選べば、国家という最大の共同体に従順に従い、戦争に動員されたかもしれず、敗戦後には「兄」や「私」は責任を問われたかもしれない。その結果は、共同体の価値に従ったがゆえに破滅する、という皮肉なものになった可能性もある。

したがって歴史を振り返ると、「私」の未来、すなわち小説発表当時の若者の未来は、「先生」のように孤立するか、それとも社会に組み込まれるかという単純な選択肢ではなかった。どちらを選んでも不安定で、結局は行き詰まりに直面せざるを得ない構造があったのである。『こころ』が描く先生の孤独は、歴史の時間軸に重ねて読むと、「私」が生きる次世代の葛藤、すなわち孤立するか、加担するか、いずれにせよ逃れられない近代日本の閉塞を暗示している。

同時に、こうした問題は過去のものではなく、現在にも続いている。「働くのは嫌だ。ニートになる」と言っても、生活費がなければ就職活動をして「精神的な向上心」や、「自分の能力(いわば「馬鹿」でないこと)を証明」し、何らかの職業につかざるを得ない。同時に家庭や地域社会における役割も果たさねばならず、完全に共同体を離れて生きることはできない。たとえ自律的に生きようとしても、国家や地域といった大きな共同体の論理には結局従わざるを得ないのである。いっぽう、共同体の価値に従って行動した場合でも、その結果の責任は「自分で判断した個人」として負わされる構造にあることは理解していなければならないのだ。

この点で、『こころ』が描いた「先生」や「私」の葛藤は、決して過去の特殊な状況ではなく、現代を生きる私たちにもなお突きつけられている課題である。

有名な箇所の解釈

『こころ』には、読者の印象に強く残る言葉がいくつもある。その解釈は人によって分かれるが、いずれも作品の核心に触れる重要な手がかりとなっている。

まず序盤で先生が「私」に向かって言う「恋は罪悪ですよ」という言葉がある。ここでの罪悪とは、単に恋愛が不道徳だという意味ではない。恋愛は友情や家族といった共同体を裏切り、個人としての欲望を優先する行為である。共同体よりも自分を選ぶことは、近代的な自我の芽生えであると同時に、罪の意識を伴わざるを得ないのだ。

終盤でKと先生がお互いを評して口にする「精神的に向上心のないものは馬鹿だ」という言葉も印象的である。これは一見、若者らしい向上心の表明に思える。しかしその背後には、人を能力や意欲によって測ろうとする自由主義や能力主義の発想、つまり現代で言えばメリトクラシーの考え方がある。だが作中では、その理念は実を結ばず、かえってKを追い詰め、先生を孤独へと追いやる標語となる。

さらに、「先生」が自らの結婚を語るときの「最も幸福に生れた人間の一対であるべきはず」という表現も注目される。Kを出し抜いたことへの罪悪感が消えないため、先生は「自分たちは幸福だ」とは断言できない。にもかかわらず「幸福であるべき」と力を込めて言うのは、現実を理想で上書きしようとする衝動である。その強調に、かえって不安や空虚さがにじむ。また、ここでは、「先生」の理想主義者的な性向を示すと同時に、西洋的な一夫一妻制への憧れが表現されている。「先生」は、家や血縁から切り離された「二人だけの夫婦」という近代的な理想にすがろうとするが、同時にそれが実現していない自覚があるため、「はず」と言わざるを得ないのである。

そして序盤に出てくる「自由と独立と己とに充ちた現代に生れた我々は、その犠牲としてみんなこの淋しみを味わわなくてはならないでしょう」という言葉は、近代的自我の宿命を語っている。共同体に守られるのではなく、自由で独立した個人として生きることを選ぶ以上、孤独は避けられない。この一文は『こころ』全体を貫くテーマを端的に表現している。

Kの自殺理由

Kは遺書を残して自死するが、そこには一度も静の名が出てこない。先生はこれを「お嬢さんのことを書くのを意識的に避けた」と解釈する。しかし別の見方をすれば、そもそも恋愛そのものがKの自殺の決定的な理由ではなかった、と考えることができる。

確かにKは静を思っていた。だが彼にとってより深刻だったのは、「自分には彼女を支え、幸福にする力がない」という現実を思い知らされたことである。共同体から受け継いだ財産(たとえ裏では叔父との確執があったとしても)に守られ、結婚によって安定した生活を築ける「先生」に対し、自分(K)は何の基盤も持たない。その対照を見たとき、Kは強い絶望に陥ったのだ。

つまりKにとって、恋愛の敗北は自死のきっかけではあっても、根本的な理由ではなかった。むしろ「自分には将来を切り開く力がなく、誰かを幸せにする能力もない」という自覚こそが彼を追い詰めたのである。遺書に「自分は薄志弱行で到底行く先の望みがない」と記されているとおり、書かれている内容こそが原因だったと読める。だからこそ、静の名が一度も出てこなかったのだ。

同じく遺書にある「もっと早く死ぬべきだのになぜ今まで生きていたのだろうという意味の文句」は、Kが自分の存在を根本から問い直したことを示している。養家と生家の双方と絶縁し、共同体からの承認を失った以上、自分は他の学生と比べても特別に優れたわけではなく、「何者でもない」存在に過ぎない。そうした自己認識に直面せざるを得なかったのである。

この点は、「私」が大学を卒業したときに父からかけられた言葉と対照的である。父は「つまり卒業はお前に取ってより、このおれに取って結構なんだ。解ったかい」と語り、凡庸な息子を共同体の一員として誇らしく承認した。ここには、共同体の眼差しが人に生きる意味を与える仕組みが如実に表れている。

このように見ると、Kの死は「愛に破れた悲劇の青年」という単純な物語ではない。むしろ、近代的な自由主義の下で「自分の人生を自分で切り開かねばならない」という課題に直面したとき、無力さを突きつけられた個人の絶望として理解できるのである。

「西洋人」という理想化

『こころ』に登場する「西洋人」は、個人主義の象徴のように見える。しかし、当時の実際の西洋人を考えてみれば、必ずしもそう単純ではない。当時、日本に来ていた西洋人の多くは、国や宗教組織といった大きな共同体を背負って極東に派遣された人々であった。作中で墓に葬られた「全権公使」などはその典型であり、個人の自由な選択だけで動いていたわけではなかった。

また、遠い異国まで渡航した人と、自国にとどまった人とでは、その生き方や価値観が当然異なる。西洋人をひとまとめに「個人主義」と決めつけることはできないし、実際には一人の人間の中にも矛盾や揺れがあったはずである。

それにもかかわらず、『こころ』に出てくる西洋人は、名前も台詞も与えられず、来歴も未来も描かれない。ただ存在感だけを放つ。これは、彼が生身の人間としてではなく、「西洋」という理念を象徴する存在として配置されているからである。つまり漱石が描いた西洋人は、実際の歴史的な人々の姿というよりも、近代日本にとっての「西洋」という抽象的なイメージを体現する役割を担っているのだ。

すなわち、『こころ』に登場する西洋人は、実際の生身の外国人というよりも、理念的に配置された存在である。西洋人は「近代的個人」や「リベラルな理想」を体現する象徴として置かれているのであり、現実の多様な西洋人の姿を映しているわけではない。言い換えれば、作中の西洋人は、当時の日本人が思い描いた「理想化された他者」なのである。

21世紀社会の「西洋人」

この構図を現代社会に移し替えるなら、「西洋人」に対応するのは、実際には存在しないが、理念としては強い力を持つ人物像である。たとえば国境や民族を超えて自由に生き、能力主義やリベラルな価値観を体現する「理想的なグローバル人材」である。いわば、血縁や国境から解き放たれ、世界のどこででも自分の人生を築ける存在だ。

しかしそのような人物は、果たして現実に存在するだろうか? 実際には人間はそれほど単純ではない。どんな人でも社会の中で共同体に属し、矛盾を抱えながら生きている。移民国家の人々もまた、みずからの文化的・社会的なコミュニティの中で生活しているのである。だから「グローバル人間」はあくまで理念上の存在であり、現代の私たちにとっての一つの「西洋人」なのである。

他方で、「私」「先生」「K」の郷里の人々に対応するのは、国籍や血縁といった帰属を理由にその人を受け入れ、守ってくれる共同体の姿である。現代でいえば、国家や地域社会、あるいは宗教がその役割を担っている。そこには「生まれたから」というだけで尊重される安定があり、理念的な能力主義とは異なる価値が存在する。

興味深いのは、漱石が描いた「西洋人=理想化された他者」が、21世紀の今も別の姿で生き続けているという点である。それは現実の「誰か」ではなく、「理念上のグローバリスト」として人々に影響を与え続けている。だからこそ『こころ』を読み直すと、国境を越えて生きる個人と、共同体に根ざして生きる人間との葛藤という、きわめて現代的なテーマがすでに先取りされていたことに気づかされるのである。

現代人の生き方への示唆

『こころ』の登場人物たちは、共同体から切り離されることで孤独と不安を抱えた。Kは家族や養家との絆を失い、将来を支えてくれる基盤をなくして絶望に追い込まれた。先生もまた、郷里や親族との関係を断ち切られ、孤立した個人として生きる不安を背負った。彼らが直面したのは、まさに「安心の喪失」であった。

一見するとこれは明治という時代の特異な問題に見えるかもしれない。しかし21世紀を生きる私たちもまた、同じ板挟みの中にいる。

グローバル化した社会では、誰もが能力主義の競争にさらされ、地方に住んでいても「自分の価値」を証明し続けなければならない。一方で家庭や地域生活では、血縁や慣習に支えられた共同体的価値観を尊重することが求められる。法律を守るリベラルな理念と、非合理な慣習に従う必要の両方に直面し、その矛盾の中で生きづらさを感じる人は少なくない。

この視点から見ると、国家や郷里は「安心を提供する装置」として機能している。国籍や血縁に属しているだけで尊重され、守られるという仕組みは、理屈ではなく「そこに生まれたから」という理由だけで与えられる無条件の承認である。現代において自国中心主義が支持を集めるのも、この「安心」を与える力ゆえである。理屈を超えて「国民を無条件に尊重する父」のようにふるまう政治家が人気を博すのは、その象徴的な表れであるといえるだろう。

こう考えると、『こころ』の西洋人は単なる異国人ではなく、今もなお世界各地で姿を変えて現れる「理想化された能力主義の象徴」として読むことができる。そしてそれと対照的に、国家や郷里は「安心を提供する装置」として位置づけられる。近代の若者たちがこの二つのあいだで引き裂かれたように、私たちもまた現代社会で、能力主義の競争と共同体の安心のあいだを行き来しながら生きているのである。

『こころ』が描いたのは、共同体とリベラル個人主義のどちらか一方を選ばざるを得ないという極端な生き方の悲劇だった。しかし現代を生きる私たちは、その二者択一に縛られる必要はない。共同体が窮屈に感じれば都市に出て個人主義的に能力を磨けばよいし、行き詰まれば血縁や地域の共同体に戻ることもできる。能力主義と共同体を行き来し、場面ごとに最適な居場所を選び取る柔軟さが許されているのである。

『こころ』を読み返すと、どちらかに偏ることがいかに人を追い詰めるかが浮かび上がる。その教訓を現代に生かすなら、私たちが学ぶべきは原理主義に陥らず、二つの価値観を行き来する知恵である。共同体と個人主義を相対化し、必要に応じて切り替えていくことこそ、21世紀におけるしなやかな生き方だと言えるだろう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a849c23.b4518340.1a849c24.8f806737/?me_id=1213310&item_id=11295032&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0137%2F9784101010137.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント