初めて読んだのは小学生のころである。教科書に載っていた。

誰にとっても、印象に残るのは「音」の表現である。「クラムボン」「かぷかぷ笑う」という言葉が音読・黙読を通じて耳に残る。音声的な特徴が記憶に刻まれる作品である。

当時の小学校の授業では、先生から「どう思うか」と問われながら、自分は「どうせ、はっきりした結論が出せないというのが結論だろう。」という空気を感じ取った。正直、考えを深めようという気持ちにはならなかった。

結論を出させないことを目的にしているのだろう、と子ども心に透けて見えたからである。

作品そのものに対しても冷めていたように思う。

そして年月が過ぎ、最近改めて読み直した。「クラムボン=カニ」だと記憶していたが、それは何十年も経つうちに自分の記憶の中でクラムボンとカニが混同されてしまったものであった。英語でカニをクラムと習うのも理由だったと思う。いま、読み返すと、クラムボンとカニはまったく別に登場していた。

クラムボンが造語であることは子どものころから理解していたが、その正体が曖昧に描かれることで、かえって物語全体が幻想的な余韻をもつ。

ここから以下は、自分の純粋な感想である。

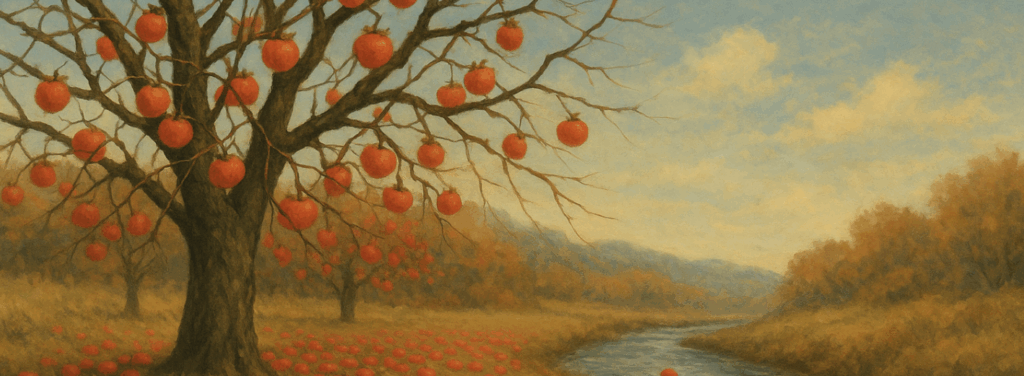

自分が「やまなし」を再読したとき、頭によみがえったのは、作品中の「ナシ」ではなくて、秋空に赤く熟した「柿」の木と、そこから落下した数百個もの赤い柿の実、そして隣を流れていく川、その柿の実が川の中に落下して流れていく風景であった。

梨の実が川に落ちて流れていくという描写を読むと、同じように、秋から冬にかけて、赤く熟した柿が枝から落ち、地面に散らばり、さらに雨水に押し流されていく光景が、自然に重なって見えた。

なぜ柿なのかといえば、私の生活圏において身近で記憶に残っているのが柿だからである。子どものころから庭先や畑に植えられている柿の木は身近な存在であり、秋になると橙から赤へと移ろう色彩を強く印象づけてくる。

昔であれば人が集まって柿を採り、渋を抜いて保存したり、干し柿にして冬の甘味にしたりと、その実を余さず利用したはずである。ところが今では、多くの柿の木がそのまま放置され、熟しきった実が、近所の誰にも手を伸ばされることなく落下し、数十個どころか数百個が地面に転がり、また、川へと流れ込んでいく。

私はこの「落ちて流れていく果実」という共通の運動から、「やまなし」で描かれる梨よりも、むしろ「柿」を思い起こす。

「やまなし」を読むと自然に柿の木を思い浮かべ、熟した匂いと赤い色彩と、無数に川へ流れていく果実の光景が重なってくるのである。

「やまなし」の果実を「柿」に置き換えたらどうなるだろうか?と考えると、その場合には、「やまなし」を特徴づける作品全体の色調は、「黄色の黄金」(きん)から「赤色」へと移るだろう。印象もがらりと変わるだろう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a849c23.b4518340.1a849c24.8f806737/?me_id=1213310&item_id=11922711&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1142%2F9784895881142.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント